English

English

French

French

Acute Bacterial Pneumopathies In The Pulmonology Department Of The University Hospital Of Treichville/Cote D’ivoire : Current Characteristics And Risk Factors For Death

Pneumopathies Aigues Bacteriennes Au Service De Pneumologie Du Centre Hospitalier Universitaire De Treichville/Cote D’ivoire : Caracteristiques Actuelles Et Facteurs De Risque De Deces

Koné Zakaria¹, Yéo Liomèhin², Daix Ahou Thomas¹, Samaké Kadiatou¹, Kouassi AE Prisca³, Kadio Ruth³, Diaby Kassim³, Traoré Sissa³, Bakayoko A Sandia¹, Domoua KS Medard¹

1Université Félix Houphouët Boigny Abidjan/ Service de Pneumologie CHU de Treichville Abidjan/Côte d’Ivoire

2Université Alassane Ouattara Bouaké/ Service de Pneumologie CHU DE Bouaké/ Côte d’Ivoire

3Service de Pneumologie CHU de Treichville Abidjan/Côte d’Ivoire

Corresponding author: Dr YEO Liomèhin

Mail: yeoliomehin@yahoo.fr

ABSTRACT

Introduction: Acute bacterial pneumopathies are a common reason for hospitalization in developing countries. The aim of this study was to describe the epidemiological, clinical, paraclinical, and evolutionary characteristics of acute bacterial pneumopathies and to identify the factors associated with death.

Methodology: Retrospective descriptive and analytical study conducted at the pulmonology department of the University Hospital of Treichville/Côte d'Ivoire during the period from January 1, 2016 to December 31, 2020.

Results: Our study involved 158 patients, 90 of whom were male (57%) with a sex ratio of 1.3. The mean age of patients was 48.2+/-10.4 years with extremes of 21 and 90 years. Regarding comorbidities, 73.4% of patients (116) were smokers, 39.2% (62) were HIV-positive and 17.1% (27) were diabetic. Dyspnea was the main reason for consultation found in 53.2% of patients. Cough and fever were found in 84% and 81% of patients, respectively. Bacteriological examinations isolated bacteria from 20 patients (12.7%). The death rate was 12.7% (20 patients). Dyspnoea and CRP ≥80 mg/L were associated with death during ABLD.

Conclusion: ABLD mainly affected young people and adult-young people with comorbidities such as smoking, HIV infection and diabetes. The bacteria involved have been isolated from very few patients. Dyspnoea and significant elevation of CRP were associated with death.

KEYWORDS: Acute bacterial pneumopathies, Current characteristics, Deaths, Treichville/Côte d’Ivoire

RÉSUMÉ

Introduction : Les pneumopathies aigues bactériennes constituent un motif fréquent d’hospitalisation dans les pays en développement. Le but de cette étude était de décrire les caractéristiques épidémio-cliniques, paracliniques et évolutives des pneumopathies aigues bactériennes et identifier les facteurs associés au décès.

Méthodologie : Etude rétrospective à visée descriptive et analytique menée au service de pneumologie du CHU de Treichville/Côte d’Ivoire pendant la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2020.

Résultats : Notre étude a concerné 158 patients dont 90 de sexe masculin (57%) avec un sex ratio de 1,3. L’âge moyen des patients était de 48,2+/-10,4 ans avec des extrêmes de 21 et 90 ans. Concernant les comorbidités, 73,4% des patients (116) étaient tabagiques, 39,2% (62) étaient séropositifs au VIH et 17,1% (27) étaient diabétiques. La dyspnée était le principal motif de consultation retrouvé chez 53,2% des patients. La toux et la fièvre ont été retrouvées respectivement chez 84% et 81% des patients. Les examens bactériologiques ont permis d’isoler des bactéries chez 20 patients (12,7%). Le taux de décès était de 12,7% (20 patients). La dyspnée et la CRP ≥80 mg/l étaient associées au décès au cours de la PAB.

Conclusion : La PAB atteignait surtout les sujets jeunes et les adultes-jeunes avec comme comorbidités le tabagisme, l’infection par le VIH et le diabète. Les bactéries en cause ont été isolées chez très peu de patients. La dyspnée et l’élévation importante de la CRP étaient associés au décès.

MOTS CLÉS: Pneumopathies aigues bactériennes, Caractéristiques actuelles, Décès, Treichville/Côte d’Ivoire.

INTRODUCTION

Les pneumopathies aiguës bactériennes (PAB) sont des infections aiguës non tuberculeuses et non suppurées du parenchyme pulmonaire dues à des bactéries. Elles représentent un problème de santé publique du fait de leur fréquence et de leur gravité. Plusieurs études ont indiqué que leur incidence a augmenté au cours des dernières décennies et les patients nécessitent davantage une hospitalisation [1,2]. Les PAB sont favorisées par certains facteurs notamment l’immunodépression par le VIH, le diabète, la malnutrition, le tabagisme, les maladies respiratoires chroniques, l'éthylisme chronique, la mauvaise hygiène dentaire etc… [3]. Le diagnostic positif de la PAB est aisé, cependant la difficulté réside dans l’isolement de la bactérie en cause. Dans les pays développés, l’étiologie des PAB n’est déterminée que dans 40 à 60% des cas malgré l’amélioration et la codification des techniques microbiologiques [4]. Ce constat est plus amer dans les pays en voie de développement où les examens à visée étiologique sont souvent onéreux ou non disponibles. Outre le problème de confirmation bactériologique, les pays en développement sont confrontés à la prescription abusive d’antibiotiques à l’origine de l’accroissement progressif du niveau de résistance des germes bactériens habituellement en cause. En raison de la difficulté de confirmation bactériologique, dès lors que le diagnostic est posé sur la base d’arguments épidémio-cliniques et biologiques, l’antibiothérapie probabiliste est rapidement débutée et adaptée ultérieurement si nécessaire aux résultats microbiologiques [4].

En Côte d’Ivoire, très peu de données sont disponibles sur les PAB et elles sont anciennes en dépit des progrès faits sur la question. En vue de fournir des données actualisées des PAB, nous avons réalisé la présente étude dont l’objectif était de décrire les caractéristiques épidémio-cliniques, paracliniques et évolutives actuelles des PAB dans un service de pneumologie en milieu africain et identifier les facteurs associés au décès.

METHODOLOGIE

Cadre et population

Notre étude s’est déroulée dans le service de Pneumologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. C’est le deuxième service spécialisé dans la prise en charge des maladies respiratoire de la ville d’Abidjan après celui du CHU de Cocody. L’étude a concerné tous les dossiers des patients hospitalisés dans ledit service pour une pneumopathie aigue bactérienne pendant la période d’étude. Ont été inclus dans cette étude, tous les patients âgés de plus de 15 ans chez qui le diagnostic de pneumopathie aiguë bactérienne a été retenu sur des arguments associant des données cliniques, biologiques et radiographiques évocatrices avec ou sans isolement de germe. N’ont pas été inclus dans l’étude, les patients qui avaient des dossiers médicaux non retrouvés ou incomplets (absence d’examens biologiques, absence de radiographies thoraciques) et ceux ayant un traitement antituberculeux en cours.

Type et période d’étude

Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive et analytique qui s’est déroulée du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2020, soit sur une période de 5 ans.

Déroulement de l’étude

Les références des dossiers médicaux des patients hospitalisés pour une PAB pendant la période d’étude ont été identifiées à partir du registre d’hospitalisation du service. Ensuite, ces dossiers ont été dépouillés par un étudiant en fin de cycle de médecine sous la supervision d’un médecin pneumologue. Les données ont été collectées sur une fiche d’enquête standardisée, structurée et anonyme prévue à cet effet.

Analyse statistique des données

Le traitement de texte et la confection des tableaux ont été effectués avec le logiciel Word 2016. La base de données a été faite avec le logiciel CS Pro version 6.2. L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel STATA 13. L’analyse a porté dans un premier temps sur la description des variables étudiées. Les données quantitatives ont été décrites par la moyenne, l’écart-type, la médiane et le mode tandis que les variables qualitatives par les proportions. La courbe de survie a été déterminée selon la méthode Kaplan-Meier. Les patients décédés ont été comparés à survivants. Les variations catégorielles ou qualitatives ont été comparées entre groupes par un test de Khi2 ou de Fischer si approprié. Les variables continues ont été comparées par un test de Student ou de Mann et Whitney en cas de distribution non Gaussienne. L’identification des variables significatives a été faite par le modèle de Cox. Les variables significatives ou ayant un seuil de significativité inférieure ou égale à 20% en analyse univariée ont été inclues dans un modèle de régression multivariée pour déterminer les facteurs associés au décès des patients admis pour une PAB. Toutes les analyses ont été réalisées avec un logiciel adapté avec un test de significativité fixé à 0,05 pour une formulation bilatérale. La valeur seuil de la P-value a été fixée à 0,20 afin de ne pas exclure d’éventuels facteurs de confusion.

Paramètres étudiés

Il s’agissait :

Considérations éthiques

Cette étude a été réalisée après accord du Chef du service de Pneumologie et de la Direction Médicale et Scientifique du CHU. L’anonymat et la confidentialité ont été respectés en attribuant un numéro d’anonymat à chaque fiche d’enquête.

RESULTATS

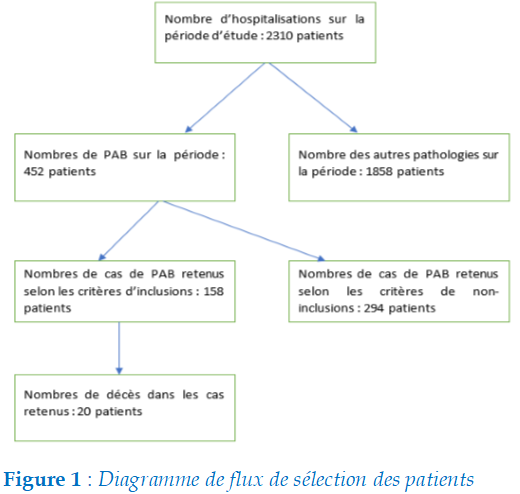

Pendant la période d’étude, 2310 patients ont été hospitalisés dans le service de Pneumologie du CHU de Treichville, dont 452 pour une PAB. Parmi ces 452 patients, 158 ont été retenus selon les critères d’inclusion dont 20 décès comme le montre le diagramme de flux (Figure 1).

Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la population d’étude

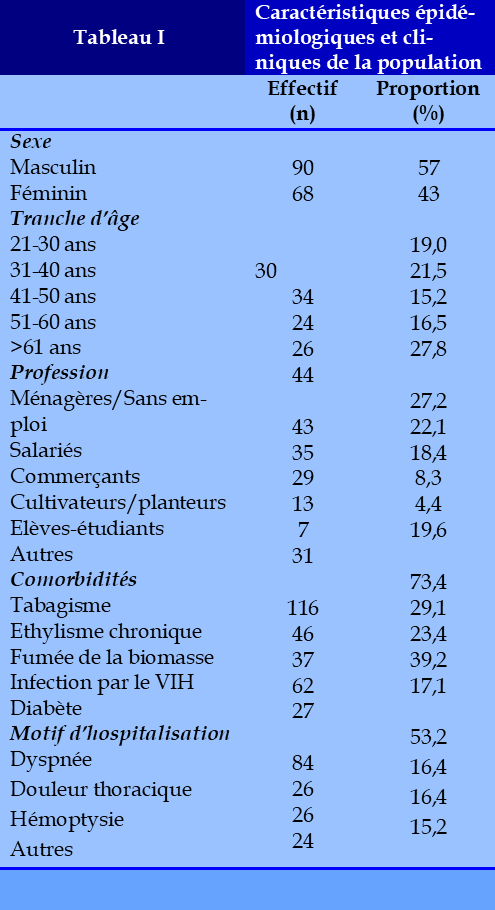

Pendant la période d’étude, 452 patients ont été hospitalisés pour une PAB sur 2310 hospitalisations, soit une fréquence de 19,6%. Notre étude a finalement concerné 158 patients dont 90 de sexe masculin (57%) avec un sex ratio de 1,3. L’âge moyen des patients était de 48,2+/-10,4 ans avec des extrêmes de 21 et 90 ans. Les patients dont l’âge était compris entre 21 et 40 ans représentaient 40,5% de la population étudiée (64). Les ménagères/ les patients sans emploi, les salariés et les commerçants représentaient respectivement 27,2% ;22,1% et 18,4% de la population.

Concernant les comorbidités, 73,4% des patients (116) étaient tabagiques, 39,2% (62) étaient séropositifs au VIH, 29,1% (46) consommaient l’alcool et 17,1% (27) étaient diabétiques. Comme motif d’hospitalisation, la dyspnée a été retrouvée chez 53,2% des patients, suivie de la douleur thoracique (16,4%) et de l’hémoptysie (16,4%). A partir du début des symptômes, 101 patients (63,9%) avaient consulté entre le premier et le quatorzième jour tandis que 57 (36,1%) avaient consulté après deux semaines. Le délai moyen de consultation était de 12,8+/- 6,6 jours avec des extrêmes de 1 et 24 jour(s). La toux et la fièvre ont été retrouvées respectivement chez 84% et 81% des patients. A l’examen physique, 72 patients (45,6%) avaient un syndrome de condensation pulmonaire et 64 (40,5%) une détresse respiratoire. Les portes d’entrées ont été retrouvées chez 42 patients (26,6%) dont les principales étaient digestives (52,4%), cutanées (26,2%) et oto-rhino-laryngologiques (11,9%). Les caractéristiques épidémio-cliniques de la population étudiée ont été résumées dans le tableau I.

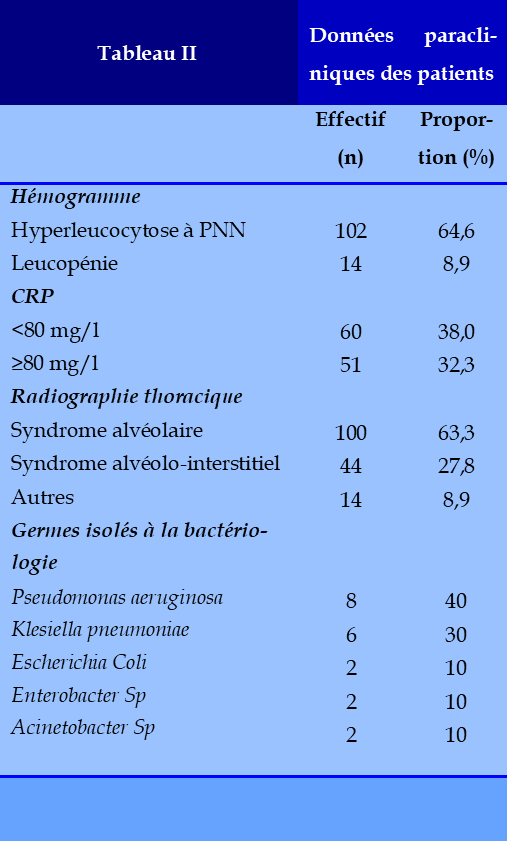

Données paracliniques

A la radiographie thoracique, 100 patients (63,3%) avaient un syndrome alvéolaire ; les lésions étaient situées au poumon droit chez 70 patients (44,3%) et bilatérales chez 55 patients (34,8%). Les différents examens biologiques de certitude à savoir l’Examen Cyto-Bactériologique des Crachats (ECBC), la bactériologie du Liquide de Lavage Broncho-Alvéolaire (LBA) et l’Examen Cyto-Bactériologique des Urines (ECBU) ont isolé des bactéries chez 20 patients (12,7%). Il s’agissait principalement de 8 souches de Pseudomonas Aeruginosa (40%) et 6 souches de Klebsiella Pneumoniae (30%) (Tableau II).

Evolution et facteurs associés à la mortalité de la PAB

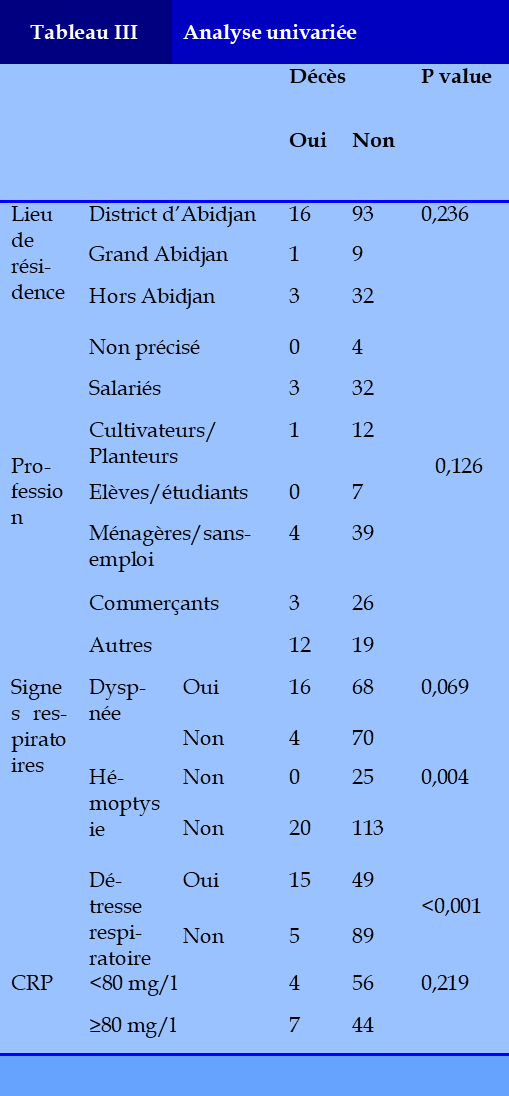

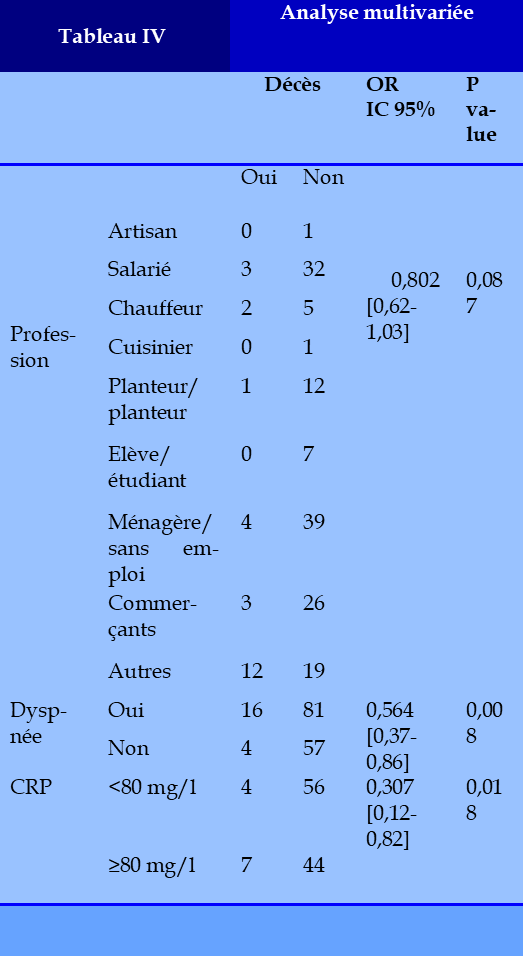

Tous les patients ont reçu une antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée éventuellement à l’antibiogramme. Elle était principalement faite de bêta-lactamines injectables (ceftriaxone ou amoxicilline) associées ou non à d’autres molécules. Sous ces traitements, la durée moyenne d’hospitalisation était de 10,67+/-2,3 jours avec des extrêmes de 1 et 32 jour (s). Cent vingt-huit patients (81,0%) avaient séjourné entre 0 et 14 jour (s) à l’hôpital avec une prédominance de séjour hospitalier entre 8 et 14 jours (50,6%). L’issue du traitement a été marquée par la guérison chez 124 patients (78,5%) et 20 décès (12,7%). En analyse univariée, la profession, la dyspnée, l’hémoptysie, la détresse respiratoire et la CRP≥80 mg/l ont influencé le décès des patients au cours de la PAB (Tableau III). L’analyse multivariée par régression logistique a permis d’associer la dyspnée et la CRP ≥80 mg/l au décès au cours de la PAB (Tableau IV). Le risque qu’un patient atteint d’une PAB décède était multiplié par 7 lorsque celui-ci était dyspnéique.

Evolution et facteurs associés à la mortalité de la PAB

Tous les patients ont reçu une antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée éventuellement à l’antibiogramme. Elle était principalement faite de bêta-lactamines injectables (ceftriaxone ou amoxicilline) associées ou non à d’autres molécules. Sous ces traitements, la durée moyenne d’hospitalisation était de 10,67+/-2,3 jours avec des extrêmes de 1 et 32 jour (s). Cent vingt-huit patients (81,0%) avaient séjourné entre 0 et 14 jour (s) à l’hôpital avec une prédominance de séjour hospitalier entre 8 et 14 jours (50,6%). L’issue du traitement a été marquée par la guérison chez 124 patients (78,5%) et 20 décès (12,7%). En analyse univariée, la profession, la dyspnée, l’hémoptysie, la détresse respiratoire et la CRP≥80 mg/l ont influencé le décès des patients au cours de la PAB (Tableau III). L’analyse multivariée par régression logistique a permis d’associer la dyspnée et la CRP ≥80 mg/l au décès au cours de la PAB (Tableau IV). Le risque qu’un patient atteint d’une PAB décède était multiplié par 7 lorsque celui-ci était dyspnéique.

DISCUSSION

Comme toute étude rétrospective, la nôtre a rencontré des difficultés telles que des dossiers de patients identifiés dans le registre d’admission et non retrouvés dans les archives et vice-versa ; des dossiers-patients avec des variables pertinentes mal ou non renseignées comme le niveau d’instruction, l’aspect et l’abondance des expectorations, l’antigène urinaire, l’écouvillonnage de pus etc… Ces biais pourraient influencer nos résultats mais nos critères de sélection nous ont permis de recueillir des données suffisantes pour décrire les aspects actuels de la PAB au service de Pneumologie du CHU de Treichville. Dans notre étude, la fréquence des PAB était 19,6% chez les patients hospitalisés. Elles constituaient la deuxième cause d’hospitalisation dans le service après la tuberculose. Des fréquences proches de la nôtre ont été trouvées par Gagara et al au Niger (23%) [5] et Okemba et al au Togo (20,5%) [6]. En effet, la pathologie respiratoire est dominée par les infections dans les pays en développement contrairement aux pays développés ; dans notre étude, la PAB occupait le deuxième rang des motifs d’hospitalisation en pneumologie après les complications de la tuberculose comme ce fut le cas au Togo [6]. Les sujets atteints de la PAB étaient majoritairement de sexe masculin avec un sex ratio de 1,3. Cette prédominance masculine est retrouvée dans la littérature [7,8]. L’âge moyen des patients était de 48,2+/-10,4 ans dans notre étude. Gagara et al [5] et Okemba et al [6] avaient trouvé respectivement des âges moyens similaires de 48,2 ans et 43,3 ans. Par contre, Quah et al avaient trouvé dans leur étude à Singapour que la PAB avait une incidence plus élevée chez les sujets de plus de 65 ans [9]. L’âge moyen des patients dans notre d’étude, à l’instar des autres pays africains s’expliquerait par la jeunesse de la population dans ces pays en développement contrairement aux pays développés. Les ménagères et les patients sans-emploi représentaient 27,2% de la population. Gagara et al au Niger [5] et Coulibaly au Mali [10] ont retrouvé que les couches sociales défavorisées étaient les plus atteintes par la PAB (ménagères, cultivateurs, sans emploi …). Le faible niveau socio-économique avec difficultés d’accès aux soins de santé pourrait favoriser la survenue des infections respiratoires. D’autres facteurs d’immunodépression locale ou générale tels que le tabagisme (73,4%), l’infection par le VIH (39,2%) et le diabète (17,1%) ont été retrouvés dans notre étude. Le même constat a été fait par Okemba et al au Togo où 48,6% des patients étaient séropositifs au VIH au cours de la PAB [6]. Dans son étude réalisée au Mali, Coulibaly avait trouvé que 64,7% des sujets tabagiques étaient atteints par une PAB [10]. En effet, le tabagisme, par ces effets nocifs sur la clairance muco-ciliaire bronchique et l’altération de l’activité des macrophages alvéolaires augmente le risque de développer les infections pulmonaires. Une sensibilisation contre le tabagisme et le dépistage précoce de l’infection par le VIH réduirait la survenue des infections respiratoires basses et particulièrement de la PAB dans la population. La dyspnée était le motif d’hospitalisation le plus fréquent dans notre étude (53,2%). Sa fréquence était de 21,5% au Mali dans l’étude de Coulibaly et al [11]. En effet, la PAB se manifeste habituellement par la toux avec expectoration. Cette toux est le plus souvent bien tolérée par les patients. Cependant, lorsque la dyspnée survient, elle met le patient dans un inconfort avec sensation

de mort imminente , ce qui l’oblige à consulter rapidement un centre de santé. Qaunt à la fièvre, elle était retrouvée chez 81% des patients. Ce constat est retrouvé dans la littérature mais dans des proportions différentes [5-10]. La PAB étant une maladie infectieuse, la fièvre est quasi permanente au cours de l’évolution de cette maladie.

Concernant les signes physiques, l’examen pleuro-pulmonaire avait retrouvé un syndrome de condensation pulmonaire chez 45% des patients. Gagara et al [5]et Jaafar et al [12] avaient trouvé ce syndrome chez respectivement 58,2% et 63% des patients au Niger et en Algérie. En effet, le syndrome de condensation pulmonaire est pathognomonique de la pneumonie. En somme, la toux avec expectorations, la douleur thoracique et parfois la dyspnée, associés à la fièvre avec à l’examen physique le syndrome de condensation pulmonaire avec ou sans porte d’entrée sont les signes cardinaux de la pneumopathie aiguë bactérienne communautaire. La recherche d’une porte d’entrée est systématique dès que le diagnostic de la PAB est posé mais elle n’est souvent pas retrouvée. Dans notre étude, les portes d’entrées ont été retrouvées chez 42 patients (26,6%) dont les principales étaient digestives (52,4%) et cutanées (26,2%). Latrache et al [7] et Gagara et al [5] avaient trouvé respectivement les portes d’entrée digestives chez 23,3% et 15,9% des patients. En effet, la contiguïté du poumon avec la cavité abdominale expliquerait la probable contamination des poumons par des infections sous diaphragmatiques. Aussi, les portes d’entrées cutanées telles que les furonculoses ou les plaies souillées favorisent-elles la contamination des poumons par voie hématogène.

Dans notre série, les lésions radiologiques prédominaient au poumon droit. En effet, la principale voie de contamination des poumons est la voie aérienne. Après avoir traversé les voies aériennes supérieures, les bactéries se retrouvent le plus souvent au niveau du poumon droit à cause de la disposition anatomique de la bronche souche droite qui est courte et suit le prolongement de la trachée. En plus, la contiguïté du poumon droit avec le foie pourrait favoriser sa contamination au cours des abcès du foie d’autant plus que la porte d’entrée digestive était la plus retrouvée dans notre étude. Au niveau de la biologie, l’hémogramme avait retrouvé une hyperleucocytose à prédominance des polynucléaires neutrophiles chez 64,6% des patients et 8,9% de leucopénie. La C Reactiv Protein (CRP) qui est un marqueur non spécifique de l’inflammation était fortement élevée (≥80 mg/l) chez 32,3% des patients. Au Togo, Maïga et al [13] avaient retrouvé une hyperleucocytose (GB >15000/mm3) à prédominance polynucléaires neutrophiles dans 41,9% des cas avec une CRP élevée (>50mg/l) dans 53,4%. En effet, la PAB entraine une inflammation aigue du parenchyme pulmonaire d’où le syndrome inflammatoire biologique observé chez la majorité des patients. Comme étiologies, les différents examens bactériologiques de confirmation ont isolé des bactéries chez 20 des patients (12,7%). Il s’agissait essentiellement du Pseudomonas aeruginosa (40%) et du Klebsiella pneumoniae (30%). Au Mali, Konaté et al avaient trouvé le Klebsiella pneumoniae (28,8%) et l’Escherichia coli (13,6%) [14] ; dans l’étude de Leïla et al au Maroc, Acinetobacter baumannii (44,7%) et Klebsiella pneumoniae (14,9%) étaient les germes les plus retrouvés [15]. Comme nous le constatons, les germes sont difficilement isolés puis ils varient d’une étude à une autre, d’où l’intérêt de développer d’autres outils à visée étiologique puis accessibles à la population pour documenter cette problématique des PAB.

Le délai moyen de consultation était de 12,8+/- 6,6 jours après le début des symptômes. Ce délai est long et suffisant pour l’installation des signes de gravité et des complications avec pour conséquence une prolongation du séjour hospitalier comme ce fut le cas dans notre étude. D’autres auteurs ont trouvé des résultats similaires aux nôtres [6,16]. Le taux de succès thérapeutique était de 78,5% dans notre étude. Des taux de succès un peu plus élevés ont été trouvé au Togo (81,1%) et en Algérie (87%) [6, 12]. Le taux de mortalité était de 12,7% dans notre étude. Kayantao et al avaient trouvé un taux de mortalité de 9,1% au Mali [17]. Les facteurs associés au décès dans notre étude étaient la dyspnée et la CRP ≥80 mg/l. Nos résultats diffèrent de ceux de Maïga et al au Togo chez qui la pâleur conjonctivale et le trouble de la conscience étaient associés à la mortalité des patients [13]. Au Portugal, Pessoa et al avaient trouvé que l'âge ≥ 85 ans était associé au décès [18]. En effet, la dyspnée est l’évolution naturelle de toute maladie pulmonaire. Elle évolue progressivement vers l’hypoxémie avec mise en jeu du pronostic vital. Quant à l’élévation importante de la CRP, elle témoigne de l’inflammation intense du parenchyme pulmonaire. Cela entrainera aussi une altération des échanges gazeux alvéolo-capillaires conduisant inéluctablement au décès si la prise en charge n’est pas précoce et correcte.

CONCLUSION

La fréquence de la PAB était élevée dans notre étude. Elle représentait la deuxième cause d’hospitalisation après la tuberculose. La PAB atteignait surtout les sujets jeunes et les adultes-jeunes avec comme comorbidités le tabagisme, l’éthylisme chronique et l’infection par le VIH. La dyspnée était le motif d’hospitalisation le plus retrouvé. Les bactéries en cause en ont été isolées chez très peu de patients et elles étaient variées. L’évolution de la PAB en hospitalisation était marquée par un taux de décès de 12,7%. Les facteurs liés au décès étaient la dyspnée et l’élévation importante de la CRP. La lutte contre le tabagisme, le dépistage et la prise en charge précoce de l’infection par le VIH réduiraient la survenue des PAB. Devant un tableau évocateur d’une PAB, il est indispensable de faire une surveillance particulière des patients admis pour une dyspnée ainsi que ceux qui ont une CRP très élevée pour réduire le taux de mortalité.

REFERENCES

FIGURES - TABLES

REFERENCES

ARTICLE INFO DOI: 10.12699/jfvpulm.16.50.2025.06

Conflict of Interest

Non

Date of manuscript receiving

20/04/2025

Date of publication after correction

24/07/2025

Article citation

Koné Zakaria, Yéo Liomèhin, Daix Ahou Thomas, Samaké Kadiatou, Kouassi AE Prisca, Kadio Ruth, Diaby Kassim, Traoré Sissa, Bakayoko A Sandia, Domoua KS Medard. Acute Bacterial Pneumopathies In The Pulmonology Department Of The University Hospital Of Treichville/Cote D’ivoire : Current Characteristics And Risk Factors For Death. J Func Vent Pulm 2025;50(16):6-12